ほんの一部ですが、私たちのデータをお示しいたします。

まずは脳内の大規模ネットワークの王様、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)の様子です。私たちの心がさまよっている(mind wandering)ときに活動することが知られていますが、反対に何かに注意を向けた際には、 デフォルト・モード・ネットワーク DMNの活動は低下します(クリック>> 「脳のネットワーク」)。

フォーカス・アテンション瞑想( クリック>>) 、オープン・モニタリング瞑想(クリック>>)のどちらにしても、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)をターゲットにしたトレーニングは、ニューロメディテーション(NeuroMeditation)においてとても重要な意味があります。

例えば、 デフォルト・モード・ネットワーク(DMN) の過活動を鎮めることを目的としたトレーニングをどのように実施すれば良いのか? このヒントについては、以下のデータが教えてくれそうです。

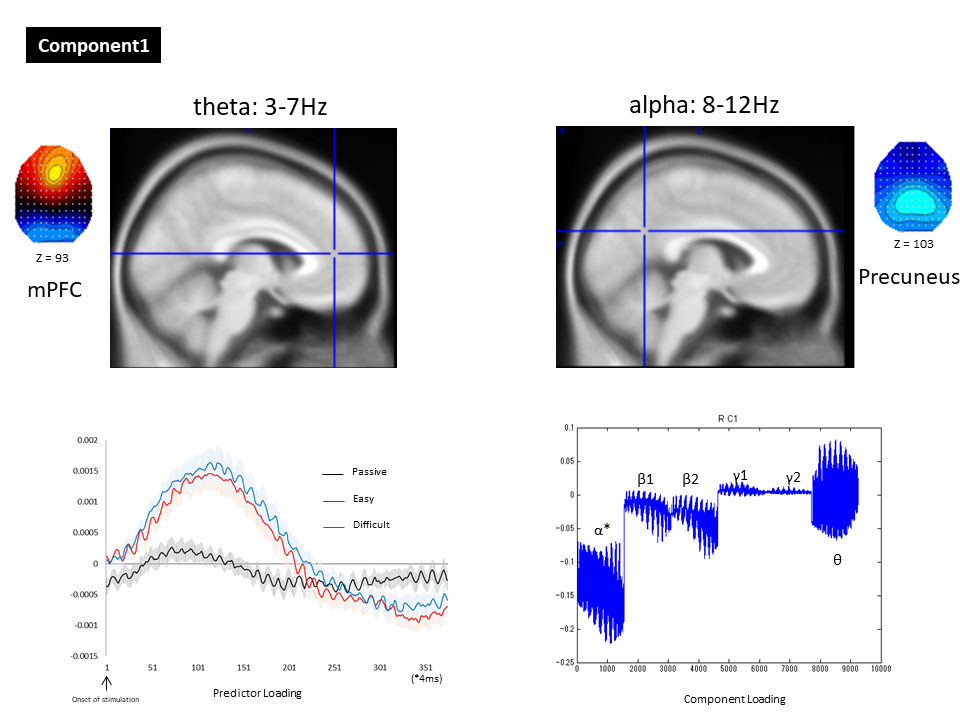

私たちのサイエンスアドバイザーである小岩信義先生(人間総合科学大学 教授)が千葉工業大学、ブリティッシュコロンビア大学(UBC)と共同開発した解析法を使わせていただきました。

ポイントは、 デフォルト・モード・ネットワーク (DMN)の後頭部のハブとなる後部帯状回/楔前部(PCC/Precuneous)ではα帯域(8-12Hz)の活動が低下し(上図-右、青い電位マップ)、前頭部のハブとなる内側前頭野(mPFG)ではΘ帯域(4-7Hz)の活動が増加する(上図-左、黄色の電位マップ)ということです。より集中が求められるときほど、これらの変化が大きいこともわかりました。

これらの脳波の変化から、注意を集中したときには デフォルト・モード・ネットワーク (DMN) の活動が低下するということと、このとき 後部帯状回/楔前部(PCC/Precuneous)のα帯域(8-12Hz)の活動が低下するということが明らかになりました。

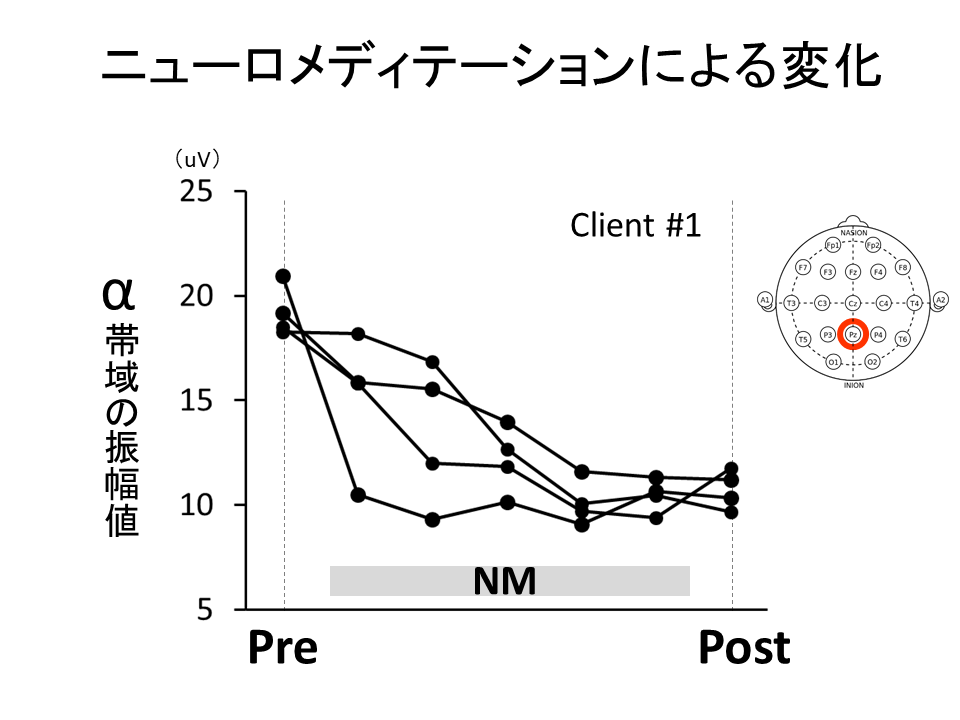

次は、この後部帯状回/楔前部( PCC/Precuneous ) の α帯域(8-12Hz) の脳波を基にして、 ニューロメディテーション(NeuroMeditation) を行ったときのデータです。

さきほどのデータから、注意の変化に応じて後部帯状回/楔前部( PCC/Precuneous ) の活動が低下した場合には、α帯域の活動が低下するはずです。

1週間ごとに20分/1回のニューロメディテーション(NeuroMeditation)を1か月(4回)行った際のトレーニング時のデータです。4回とも、瞑想中からアルファ帯域の値が低下が確認され、瞑想後(Post)の α 帯域値は瞑想前(Pre)に比べて半分程度に低下しています。この変化は、 デフォルト・モード・ネットワーク (DMN) の活動の低下を表していることがわかりました。

大切な点は 脳波という客観的なデータの変化とともに、気分などの主観的な変化も生じていたという点です。

α帯域の減少とともに、瞑想を行った方は瞑想後に「非常にゆったりとした気分だが、冷静に物事に対処できそうな感じ」と仰っています。この状態は数日間継続しました。